この記事では古代から19世紀頃までのコスプレの歴史やルーツについて紹介していきます!普段私たちが楽しんでいるコスプレは、アニメやゲームのキャラクターを忠実に再現することが多いですよね。でも、この「なりきる」という行為は、実は数千年前から人類が続けてきたことなんです。

コスプレという言葉が生まれたのは20世紀後半ですが、その精神はもっとずっと昔から人間の生活や文化の中に息づいてきました。今回記事では、その源流をたどるために、まずは古代文明の世界に足を踏み入れます!そこには、現代の私たちと同じように「別の存在になる」ことで力を得たり、祝祭を楽しんだりしてきた人々の姿があります。

古代の人々にとって、衣装や仮面は単なる装飾品ではありませんでした。それは変身のための道具であり、神話や信仰と深く結びついた神聖なものだったのです。私たちがイベントでキャラクターになりきるとき、無意識のうちにその文化的遺伝子を引き継いでいるのかもしれません。

古代文明の「なりきり」 ― 神々と人間をつなぐ装束

紀元前3000年頃、ナイル川流域に栄えた古代エジプトでは、王や神官たちが宗教儀式の際に身につける衣装に特別な意味が込められていました。ファラオは、単に国の支配者ではなく、地上に降り立った神の化身とされ、その権威を示すために黄金の冠や胸飾り、独特の化粧を施しました。特にアイシャドウとして有名な緑色のマラカイトや黒色のコールは、単なる美粧ではなく魔除けと神秘性を高めるための装飾だったのです。

神官たちもまた、神々に仕える者として純白の亜麻布をまとい、特定の神に捧げる儀式の際には、その神を象徴する動物やシンボルを模した仮面や頭飾りを身につけました。例えば、天空の神ホルスを象徴する隼の仮面や、冥界の神アヌビスを表すジャッカルの頭部は、着用者を神の代理人として変身させる役割を果たしていました。

古代メソポタミア ― 神話を演じる力

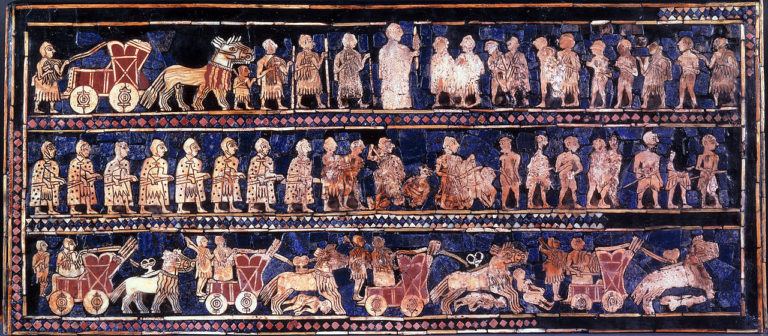

同じ頃、チグリス・ユーフラテス川流域のメソポタミアでも、宗教儀式や祝祭で仮装が行われていました。ここでは王や巫女が神話の英雄や神の姿を再現し、農耕や豊穣を祈る祭事が行われます。シュメール人やアッカド人の粘土板には、角のついた冠や動物の皮をまとった人物が描かれており、それが当時の「キャラクター再現」の一形態であったことがわかります。

メソポタミアの人々は、神々や精霊が人間界に力を与えるためには、人間側が神々の姿を正しく再現する必要があると考えていました。つまり、衣装や仮面は単なる演出ではなく、神と人との契約を結ぶ重要な儀式だったのです。

▲古代メソポタミアにおける饗宴・平和の場面

古代ギリシャ・ローマ ― 演劇と仮面の誕生

紀元前5世紀頃になると、古代ギリシャでは演劇が文化の中心的存在となります。ディオニュソス神を題材にした上演される悲劇や喜劇では、俳優たちが大きな仮面を着け、神話や歴史上の人物になりきりました。仮面は観客席の遠くからでも表情が見えるよう誇張され、声を響かせるための工夫も施されていました。

この仮面文化はローマにも受け継がれ、やがて剣闘士や神話劇など、多彩な舞台表現へと広がります。特にローマ帝国では、皇帝や貴族が市民を楽しませるための娯楽として仮装を行うこともありました。祭典や行進で登場する「なりきり」は、現代のパレードやコスプレイベントにも通じる要素を持っています。

▲古代ギリシャ・ローマの劇団の役者たち

衣装は「力」だった

古代文明に共通しているのは、衣装や仮面が単なる外見の変化ではなく、精神的・社会的な力を与えるものとして機能していたという点です。神官が仮面を着けることで神の声を代弁できると信じられ、俳優が仮装することで物語の世界が現実に現れると考えられました。

現代の私たちがコスプレをするときも、「衣装を着た瞬間、気持ちが切り替わる」という感覚を持つ人は多いでしょう。それは数千年前から続く人類の心理的な共通点なのです。

▲様々な時代を象徴する衣装

中世ヨーロッパ ― 仮面と祝祭の華やかな時代

古代から続く仮装文化は、中世ヨーロッパに入ると新たな意味合いと彩りを持つようになります。この時代はキリスト教が社会の中心にありながらも、各地の人々は季節ごとの祭りや市(いち)で華やかな装いを楽しみました。中でも有名なのが「カーニバル」と「仮面舞踏会」です。

カーニバルは、四旬節(復活祭前の断食期間)に入る直前の期間に行われる祝祭で、人々は食べ物をたらふく食べ、音楽と踊りを楽しみ、そして思い思いの仮装をして街を練り歩きました。ヴェネツィアのカーニバルはその代表格で、長い鼻のペストマスクや真っ白な仮面「バウタ」、黒いフード付きマントなど、独自のスタイルが確立しました。

興味深いのは、仮面をつけることで身分や立場が隠されるため、貴族と庶民が同じ場所で交流できたという点です。この身分を超えて自由になれる感覚は、現代コスプレの魅力にも通じます。普段の自分ではない存在になって社会的な制約から解放される、そんな体験が人々を虜にしました。

▲仮面舞踏会

また、中世には宗教劇(ミステリープレイ)や世俗的な芝居が盛んに行われ、役者は豪華な衣装を身につけて聖人や悪魔、寓話の登場人物などを演じました。これらの衣装は単なる舞台小道具ではなく、観客にとって物語を現実に引き寄せるための強力な視覚的魔法だったのです。

さらに、中世ヨーロッパでは騎士の武具や紋章にも「なりきり」の要素がありました。その大会では、自分の家系や理想とする人物を象徴する紋章を鎧や盾に施し、観衆の前で堂々と披露しました。これは、戦場や競技の場での自己表現の一種であり、ある意味では「戦うコスプレ」とも言えるでしょう。

こうした中世の仮装文化は、祝祭と芸術の中で育まれ、人々の心に「変身する喜び」と「非日常の解放感」を深く刻みました。その精神はやがてルネサンス期を経て、さらに洗練された舞踏会文化へと引き継がれていきます。

日本の伝統文化 ― 神々・英雄・妖怪になりきる

一方、日本でも、古くから独自の「なりきり」文化が発展していました。その多くは神道や仏教の儀礼、そして農耕や狩猟の祭りと密接に結びついています。

飛鳥時代から奈良時代にかけては、宮廷行事や仏教儀式において豪華な装束が用いられました。聖徳太子や天武天皇の時代には、唐や朝鮮半島から伝わった衣装や化粧法が取り入れられ、権力や威厳を示すための衣が政治の舞台で重要な役割を果たしました。

平安時代になると、公家たちは色鮮やかな十二単や狩衣をまとい、季節や場面に合わせて装いを変える美意識を磨きました。雅楽や舞では、龍や鳥、神々を表す仮面や装束が使われ、観客を幻想的な世界へ誘いました。

中世に入ると、武家文化と民衆文化の双方で「なりきり」はさらに多様化します。戦国時代の武将たちは、自らの威厳を示すために華やかな鎧兜を誂えました。特に有名なのは伊達政宗の「三日月の兜」や真田幸村の「六文銭の旗印」などで、視覚的なアイコンとしての衣装デザインが戦場での存在感を高めました。

▲武将ごとに特徴のあるデザインを使用

民間では、農耕儀礼や地域の祭りに仮装が取り入れられました。秋田の「なまはげ」は鬼の面と藁の衣装を身につけ、家々を回って怠け者を戒める行事です。青森の「ねぶた祭」では巨大な灯籠と共に武者や神話の人物に扮した人々が練り歩きます。これらは娯楽であると同時に、共同体の結束や信仰を強めるための重要な儀式でした。

そして忘れてはならないのが能と歌舞伎です。能楽では、面(おもて)を着けることで演者は老人や女性、鬼神など年齢・性別・種族を超えた存在に変身します。歌舞伎では隈取(くまどり)という化粧と豪華な衣装でキャラクター性を際立たせ、観客に強い印象を残しました。これらの舞台芸能は、現代コスプレのキャラクター再現性や演技性の原点と言っても過言ではありません。

▲歌舞伎を通じてさまざまな表現を演出

日本のなりきり文化は、西洋の仮面舞踏会のような一時的な解放感とは少し異なり、「神聖さ」や「物語性」をより強く帯びています。それは神話や歴史、伝承の登場人物になりきることで、観客や参加者が精神的な感動を得ることを目的としているからです。

こうして、日本独自の衣装文化と「なりきり」は、千年以上の時をかけて磨き上げられ、現代のイベントやコスプレにも通じる豊かな土壌を築きました。

近世〜近代初期 ― 社交と舞台が磨き上げた変身の美学

16世紀に入ると、西洋ではルネサンスの文化が花開き、仮装はさらに洗練されていきます。ヴェネツィアのカーニバルは国際的な社交イベントとして発展し、貴族や裕福な市民だけでなく、国外からも仮装を楽しむ人々が訪れるようになりました。

この時代、仮装は単なる娯楽ではなく、政治的な駆け引きや恋愛の駆け引きの舞台装置にもなっていました。仮面で顔を隠すことで、身分や素性を明かさずに自由な会話や交流が可能となり、恋愛劇や密談の場にもなったのです。

また、ルネサンス以降のヨーロッパ宮廷では「仮面舞踏会(マスカレード)」が盛んになりました。テーマを設定して衣装を用意し、歴史上の人物や神話の登場人物になりきるスタイルが確立。この「テーマ性のある変身」という発想は、現代コスプレイベントのコンセプトにも直結しています。

演劇と舞台衣装のリアリティ

17〜18世紀には、演劇やオペラの舞台衣装も大きく進化します。それまでは象徴的・抽象的だった衣装が、時代考証や文化背景を踏まえたリアルなデザインへと変化しました。シェイクスピア劇では、実際の王侯貴族の衣服を参考にした衣装が使われ、オペラでは物語の舞台となる国や時代に合わせた本格的な衣装が作られました。

このリアリティ追求は、現代コスプレの原作再現度を重視する文化に大きく通じます。舞台俳優が観客を物語の世界へ引き込むために細部までこだわる姿勢は、コスプレイヤーが小道具や布地選びにこだわる姿とよく似ています。

▲パリ・オペラ座の舞踏会

日本の近世〜近代初期

同じ時代の日本では、江戸時代後期に庶民文化の中で仮装の楽しみが広まりました。歌舞伎や人形浄瑠璃の人気キャラクターに扮したり、芝居小屋や祭りで役者姿のまま町を歩くこともありました。

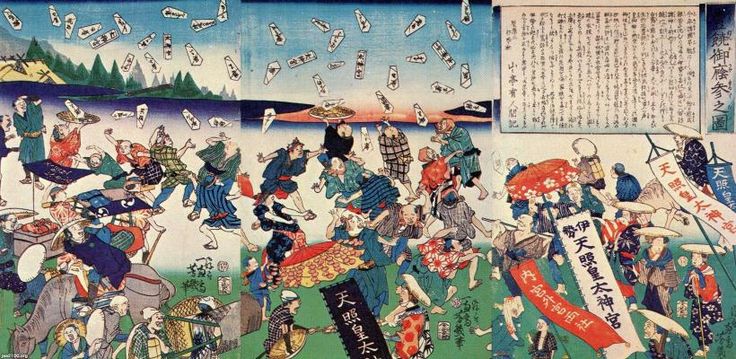

仮装文化がより庶民の生活にも浸透し、盆踊りや浮世絵にも描かれるように、人々が狐や七福神に扮し、集団参詣や盆踊りで仮装を楽しむ風景が広がり「ええじゃないか」などでは男女の性別逆転の仮装も見られたりしました。

「ええじゃないか」とは江戸末期の民衆運動のひとつで、男装・女装、狐や七福神への扮装が行われ、ハロウィンのような騒ぎになったと言われています。また、地域ごとには「ねりもの」と呼ばれる芸妓たちの仮装行列もあり、夜通し町を練り歩く光景も見られました。

▲伊勢神宮で「ええじゃないか」を行う図

明治時代に入ると、西洋文化が急速に流入。舞踏会や仮装パーティーが上流階級で行われるようになり、和装と洋装が入り混じるユニークな時代が訪れました。西洋風ドレスに扮する婦人、軍服姿で決める紳士など、写真に残るその姿は、まさに時代の移り変わりを象徴しています。

このように、近世から近代初期にかけての仮装文化は、社交・芸術・自己表現の場として成熟し、やがて20世紀のコスプレ時代の夜明けへとつながっていきます。

まとめ

今回の第1部では、紀元前の古代文明から19世紀後半までの仮装文化の歩みをたどりました。

古代エジプトやギリシャ・ローマでは、衣装や仮面は神々や精霊とつながるための神聖な道具でした。中世ヨーロッパでは、カーニバルや仮面舞踏会が非日常と解放感を提供し、日本では能・歌舞伎・祭礼などが独自の「なりきり文化」を育みました。江戸時代には庶民にも仮装が広まり、明治期には西洋文化と融合した新しい形が誕生しました。

どの時代、どの地域でも共通していたのは、衣装をまとうことで別の存在になり、現実を超える体験をするという人間の普遍的な欲求です。現代のコスプレは、この長い歴史の積み重ねの上に存在しているんですね!

次回の第2部では、いよいよ20世紀に入り「コスプレ」という言葉が生まれ、趣味として形を成していく夜明けの時代を深掘りしていきます!