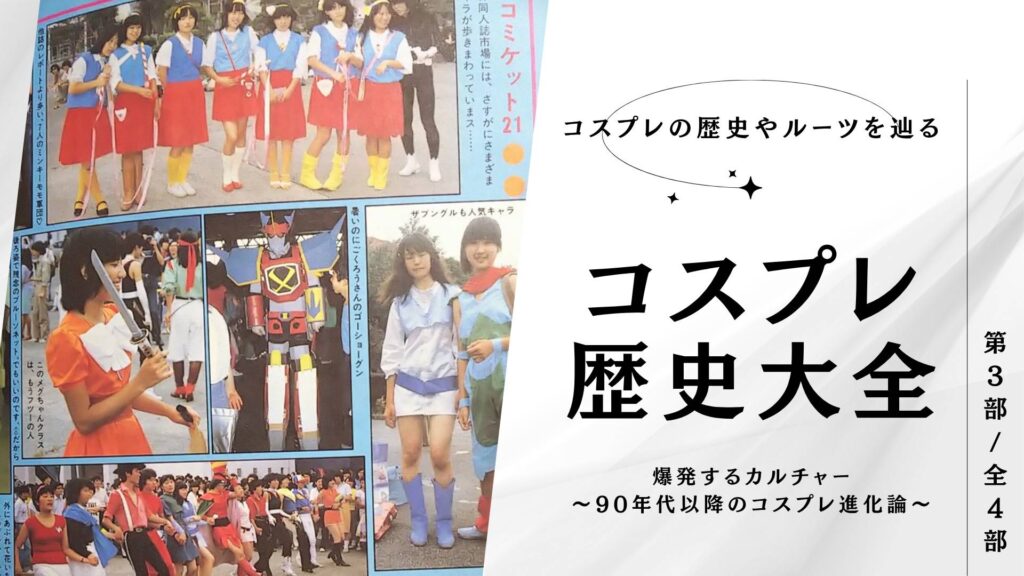

コスプレ歴史大全の第3部!第2部では、1920〜80年代までのコスプレ黎明期を中心に、どのような背景や流れを経て現代のようなコスプレの原型ができてきたのかについて紹介してきました。もしまだ第2部を見ていない人は、ぜひそちらからご覧いただけたらと思っています♪

「コスプレ」という言葉が生まれた1980年代を経て、いよいよ文化は爆発的な広がりを見せます。第3部では1990年代から2010年代前半にかけての約20年間について、コスプレが大衆文化として浸透して多様化していった時代について紹介していきます!

この時期の特徴は、題材となる作品の急増、イベントの大規模化、そして撮影や交流スタイルの進化です!アニメ、ゲーム、特撮、マンガといったジャンルに加え、音楽やファッションシーンからも影響を受けることで、コスプレはより多面的な表現方法へと進化していきます。

また、この時代はインターネット黎明期と重なり、オンラインとオフラインの両面でファン活動が拡大。地方からでも情報や写真を共有できるようになり、首都圏や大都市圏だけでなく全国各地でコスプレ文化が芽吹き始めました。さらに、衣装制作の技術向上や既製品の流通により、初心者でも参加しやすい環境が徐々に整っていく時代でもあります。

アニメ・ゲーム黄金期とコスプレ人口の急増

1990年代は、日本のポップカルチャー全体が飛躍的に成長した時代です。バブル崩壊後の混乱期でありながら、家庭用ゲーム機の普及や深夜アニメの台頭により、ファンコミュニティはかつてない広がりを見せました。コスプレはその中で自然発生的に増加し、イベントやメディアを通じて一般にも認知される存在となります。

作品の多様化と題材の広がり

90年代前半は「美少女戦士セーラームーン」「新世紀エヴァンゲリオン」「カードキャプターさくら」など、キャラクター性の強い作品が次々と登場しました。特にセーラームーンは女性ファン層の拡大に寄与し、仲間同士でシリーズ全キャラクターを揃える「合わせ」が人気に!エヴァンゲリオンは男女問わず幅広いファン層を惹きつけ、プラグスーツやNERV制服のコスプレがイベントで定番化しました。

またゲーム分野でも「ストリートファイターII」「ファイナルファンタジーⅦ」など世界的ヒット作が登場。ゲームキャラのビジュアルはアニメに負けず劣らず魅力的で、アクション性や独自世界観がコスプレの幅を広げました。

▲美少女戦士セーラームーンのドラマも追い風に

イベントの拡大とコスプレ参加の一般化

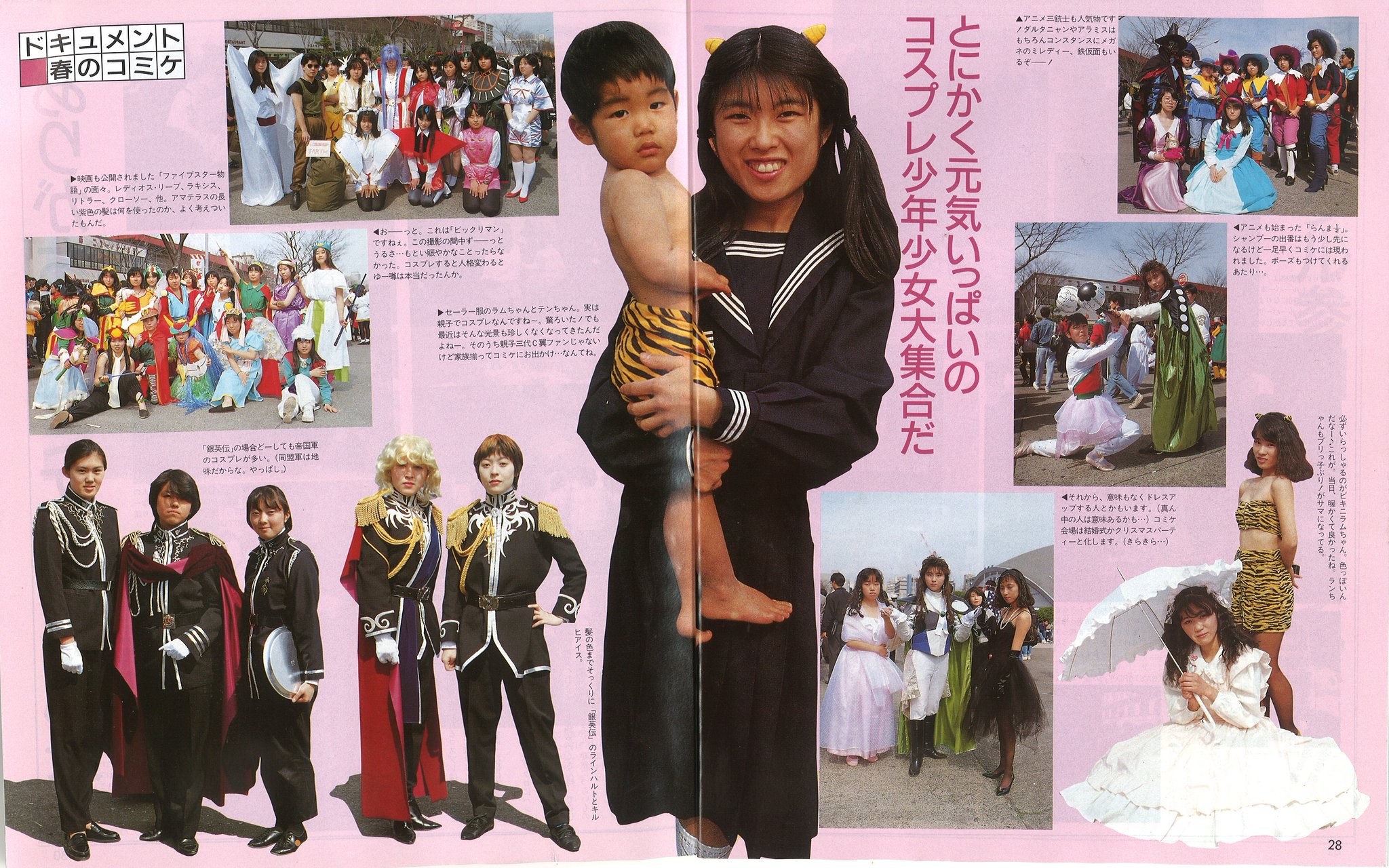

またこの時期のコミックマーケットの参加者数は右肩上がりに増加していきます。コスプレエリアが整備されると、同人誌即売会の一角であったコスプレは、イベントの大きな目玉へと成長しました。さらに、キャラクターショーやアニメフェスティバルといった商業イベントにもコスプレイヤーが集まるようになりコスプレ目的でイベントに行くという参加スタイルが一般化します。

衣装は手作りが主流でしたが、この頃から一部のショップや通販で既製品が販売され始め、学生や社会人でも参入しやすくなりました。この既製服の登場は、コスプレ人口拡大の大きな要因のひとつになっています!

▲コミケでもコスプレの盛り上がりが後押し

ビジュアル系バンドの影響

また忘れてはならないのが90年代の音楽シーン!特にビジュアル系バンドの存在です。X JAPAN、LUNA SEA、MALICE MIZERといったバンドは、派手な衣装やメイク、劇的なパフォーマンスで若者文化を席巻しました。彼らのビジュアルは非日常の自分になるという感覚を若い世代に植え付け、コスプレへの心理的ハードルを下げる役割を果たします。

ライブ会場やファンイベントでは、バンドメンバーの衣装を再現したバンギャスタイルが定着。これが後のコスプレイベントでも影響を与え、ゴシック・ロリータやヴィクトリアン調などのファッションジャンルと融合していく土壌を作っていくこととなりました!

▲ビジュアル系のブームで非日常の姿での自己表現も定着

情報交換と初期インターネット

さらに90年代後半になると、パソコン通信や初期インターネット掲示板(Nifty-Serve、草の根BBSなど)でコスプレ情報が共有されるようになります。衣装の作り方、イベント情報、撮影写真の交換といった活動がオンライン化し、地域を超えた交流が可能になりました。

この時期のコスプレは、まだ「オタク文化の一部」として限られたコミュニティで楽しまれていましたが、アニメ・ゲームの国際的人気上昇により、その存在は少しずつメインカルチャーに近づいていきます。90年代はまさに、コスプレが趣味人口の裾野を広げる重要な転換期だったのです。

▲2chの台頭もこの頃

イベントの全国展開と撮影文化の台頭

2000年代に入ると、コスプレは一部の大都市や大型イベントに限られた文化ではなくなり全国各地で楽しめる趣味へと拡大していきます。この背景には、アニメ・ゲーム市場の継続的な成長、地方自治体や企業によるイベント誘致、そして撮影技術や交流手段の進化があります。

地方都市へのイベント拡大

90年代まで、コスプレができる場は東京のコミックマーケットや都市部の即売会が中心でした。しかし2000年代に入ると、地方都市でもアニメ・マンガ関連イベントが開催されるようになります。自治体が観光振興の一環としてコスプレイベントを誘致するケースも増え、歴史的街並みや観光地を舞台にした撮影イベントが人気を集めました。

例えば愛知県犬山市の「犬山城下町」や徳島県の「マチ★アソビ」、新潟市の「がたふぇす」などは、地元とコスプレ文化のコラボ成功例として知られます。これにより、地方在住のコスプレイヤーも地元で活動しやすくなり、参加者層が一気に広がりました!

▲徳島県の「マチ★アソビ」の様子

商業イベントとテーマパークの参入

2000年代中盤には、商業的に企画された大型コスプレイベントも急増します。アニメ制作会社や出版社、ゲームメーカーが自社コンテンツをPRするための場として、コスプレエリアを整備したイベントを開催。東京ゲームショウやジャンプフェスタ、ワンダーフェスティバルなどでも公式コスプレイヤーが登場し、ファンの撮影対象として注目を集めました。

さらに東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンといったテーマパークが、期間限定でキャラクター衣装の着用を解禁する日を設けるようになり、「日常の場で非日常を楽しむ」という新しい体験を提供しました。

▲「ディズニー・ハロウィーン(通称:Dハロ)」の様子

またこの時代のもうひとつの大きな変化は、撮影を目的としたコスプレ活動の定着です。デジタルカメラの普及により、フィルム時代のような現像コストを気にせずに大量撮影できるようになりました。被写体となるコスプレイヤーも「撮られること」を前提に衣装やメイクを仕上げ、ポージングや演技を工夫するようになります。

撮影会専用スタジオやレンタルスペースの登場も、この文化を後押ししました。廃墟風、洋館風、和室風など多様な背景が用意された空間は、作品の世界観を再現するための理想的な舞台となり、屋外イベントとは異なる撮影表現を可能にしました。

交流の場としての進化

2000年代後半には、ミクシィやブログ、フォトストレージサービスが広く利用されるようになり、イベントで撮影した写真をオンラインで共有する習慣が定着します。イベント終了後も、写真を通して交流や評価を行う文化が生まれ現場だけで終わらないコスプレ活動が可能になりました。

また、ネットを通じて事前に合わせ企画(特定作品のキャラを揃えること)を立てたり、遠方のイベントに参加する仲間を募ったりすることも容易になり、同じ趣味を持つ仲間が地域や国境を越えてつながる時代が到来します。

さらに同時期には、日本のアニメやゲームが海外で大ヒットを記録し、海外ファンが日本のイベントを訪れるケースが増加しました。特に「NARUTO」「BLEACH」「ONE PIECE」などの作品は、世界的なコスプレ題材となり、日本のイベントで外国人コスプレイヤーを見かけることも珍しくなくなります。

▲海外でも人気の「NARUTO」

2000年代は、コスプレが「好きな作品を楽しむ」だけでなく、撮影・交流・表現の総合的な趣味として発展した時代でした。そして次の2010年代前半には、この流れがSNSによってさらに加速し、世界規模のカルチャーへと成長していくことになります。

ネットと動画文化による交流の拡大

2000年代後半から2010年代前半にかけて、インターネットの普及はコスプレ文化の在り方を根本から変えました。それまで主にイベントやスタジオで行われていた交流はオンラインを通じて365日いつでも世界中の仲間とつながる時代へと突入します。

SNSの普及と情報共有の加速

2008年頃から、日本でもTwitterやFacebookといったSNSが急速に普及しました。これによって、コスプレイヤーはイベント参加予定や制作途中の衣装写真をリアルタイムで発信できるようになります。また、フォロワーからの反応を励みに衣装制作を進めるケースも増え、コスプレは一人で完結する趣味ではなく制作過程から楽しむ共有型文化へと進化しました!

同時期にはアーカイブ型SNS「Cure」や「COSPLAYERS ARCHIVE」といったコスプレ専門SNSも台頭。これらのサービスは作品別・キャラクター別の検索機能を備え、同じキャラを演じる仲間を簡単に見つけられる環境を提供しました。

▲開設当初の「COSPLAYERS ARCHIVE」

動画サイトとパフォーマンス文化の誕生

ニコニコ動画やYouTubeの普及も、コスプレ文化を大きく変えました。写真だけでなく、動画でパフォーマンスを披露するスタイルが注目されコスプレダンスや寸劇、再現映像といった新しい表現方法が生まれます。

特にニコニコ動画では「踊ってみた」カテゴリーにコスプレ衣装で参加する動画が人気を集め、キャラクターになりきったダンスパフォーマンスが視聴者の支持を得ました。この流れは後に、イベント会場でのコスプレパフォーマンスステージやコンテストにも影響を与えます。

▲当時のニコニコ動画の踊ってみたで流行っていた「ルカルカ★ナイトフィーバー」(動画は別物)

また、海外のファンが日本語字幕や英語翻訳をつけて動画を共有する動きも見られ、インターネットを介した国際交流の芽がここで育ち始めました!

さらに2010年代に入ると、Ustreamや後のツイキャス、SHOWROOMなどのライブ配信サービスが普及します。コスプレイヤーは制作作業を配信したり、イベント会場から生中継したりと双方向のリアルタイム交流を行うようになります。

これによって物理的な距離や時間の制約がなくなり、遠方のファンや海外の視聴者とも気軽にやり取りできる環境が整いました。配信を通じて「作り方を学ぶ」「交流を深める」ことができるようになり、コスプレはよりオープンな趣味へと変わっていきます。

国際交流の加速とスマートフォンによる常時接続の時代

また同時期に、日本のアニメやゲーム文化は海外でも絶大な人気を誇るようになっていて「JAPAN EXPO(フランス)」「Anime Expo(アメリカ)」など海外の大型イベントに日本人コスプレイヤーが招かれることも増えました。逆に、海外のレイヤーが日本の「コミケ」や「世界コスプレサミット」に参加する例も珍しくなくなります。

国際的なコスプレ大会では衣装のクオリティだけでなくパフォーマンス力も重視される傾向が強まり、日本のレイヤーも動画や配信を通じて演技やステージ演出を磨くようになりました。

▲海外でもコスプレの人気が加速(Anime Expo)

加えてスマートフォンの普及もさらにコスプレ文化を加速させます。イベント会場で撮影した写真をその場でSNSに投稿し、即座に反応を得られるようになったことで「現地発信」が当たり前となりました。また、カメラアプリの進化や簡易編集機能により、プロ機材がなくても高品質な作品を発信できる環境が整います。

こうして、2000年代後半から2010年代前半は、インターネットと動画文化を軸にコスプレ交流が飛躍的に拡大した時代となり、国際的にもコスプレの地位が高まっていった時代でした!

まとめ

第3部では、1990年代から2010年代前半にかけてのコスプレ文化の拡大と進化をたどりました。1990年代は、アニメ・ゲームの黄金期に支えられ、若い世代を中心にコスプレ人口が急増し「新世紀エヴァンゲリオン」「美少女戦士セーラームーン」などの、国民的ヒット作品が次々と生まれ、同時にビジュアル系バンドの台頭もキャラクター的な衣装や表現の幅を広げるきっかけとなりました!

2000年代に入ると、大型イベントの全国展開が進み、コミックマーケットや地域ごとのコスプレイベントが定着していきます。参加者同士の交流はもちろん、撮影を目的に訪れるカメラマンの増加により、コスプレは「見せる」文化としての側面を強めていきました

そして2010年代前半は、SNSや動画サイトの普及が文化を大きく変えました。Twitterやニコニコ動画、YouTubeが、コスプレ写真やパフォーマンス動画を世界に発信する場となり、国内外の交流が一気に加速!制作過程やメイクのノウハウが瞬時に共有されるようになり、衣装のクオリティも飛躍的に向上しました。

この約20年間で、コスプレは「限られた趣味」から「誰でも知っている文化」へと変貌を遂げています!表現方法や交流手段が拡大し、参加者は年齢や経験、地域を問わず広がりを見せており、ここまでに積み重ねられた情熱と創意工夫は、次の時代における多様性や国際化の基盤となっていきます!

次回最終の第4部では、この基盤の上で花開いた現代コスプレの姿と未来への可能性を紹介していきます!