コスプレ歴史大全の最終部!前回の第3部では、1990年代のアニメ・ゲーム黄金期から2000年代のイベント全国展開、そして2010年代前半のSNSや動画文化による交流の拡大までをたどってきました。コスプレは限られた愛好家の趣味から、多くの人に認知されるカルチャーへと成長し、その活動の場も国内外へと広がっていったんですね!

もしまだ第3部を見ていない人は、ぜひそちらからご覧いただけたらと思っています♪

そしてこの最終部では2010年代後半から現在にかけて、コスプレは新たなステージへと進化していく軌跡や将来像について触れていきます!SNSやライブ配信の進化がもたらした表現の幅、プロコスプレイヤーや企業コラボの台頭、ジェンダー・年齢・国籍を越えた自己表現の拡大など!さらに、バーチャル空間やメタバースという新しい舞台の登場といった、現代の動きと未来の可能性を探りながら、コスプレが向かう次のステージを見ていきましょう!

SNSとライブ配信による爆発的拡散

2010年代後半、コスプレ文化の広がりを一気に加速させたのが、SNSとライブ配信の普及でした。TwitterやInstagram、TikTokといったサービスが生活の一部となり、イベントで撮影した写真や動画はその日のうちに世界中へ発信される時代が訪れました。その瞬間を共有するという感覚が、コスプレの楽しみ方を大きく変えていったのです。

リアルタイム化する発信スタイル

かつてはイベント後に時間をかけて写真を現像・加工し、同人誌やブログで発表するスタイルが主流でした。しかしスマートフォンとSNSの組み合わせにより、現場で撮影した写真や動画をすぐにアップロードできるようになりました。Instagramではハッシュタグを活用し、キャラクター名やイベント名で検索すれば、同じ趣味の仲間をすぐに見つけられます。TikTokでは短尺動画でのリップシンクやダンスが人気を集め、再生数が数十万回を超える例も珍しくありません。

さらにSHOWROOMやツイキャス、Instagramライブなどの配信サービスは、コスプレイヤーとファンの距離を劇的に縮めました。イベントの裏話や衣装制作の進捗をリアルタイムで共有し、視聴者からのコメントに即座に反応する。こうした双方向のやり取りが「一緒に作り上げる」感覚を生み、より濃いファンコミュニティを形成しています。

▲配信を通じたリアルタイムコミュニケーション

国境を越える拡散力

翻訳機能や自動字幕ツールの進化は、国際的な交流の壁を大きく下げました。海外イベントでの活動報告がほぼリアルタイムで日本に届き、日本のコスプレ写真や動画も瞬く間に世界へ広がります。SNSを通じて異なる国や地域のコスプレイヤーとつながり、互いの文化や表現方法を学び合う機会が増えました。

オンラインで知り合った海外の仲間と現地イベントで再会する事例も珍しくありません。国境を越えた交流が日常的になったことで、衣装や小道具の制作方法、撮影テクニックなどもグローバルに共有され、各国の表現が互いに影響し合っています。こうしてSNSとライブ配信は、単なる発信ツールにとどまらず、世界規模のコスプレネットワークを形作る重要な基盤となっていきました。

▲気軽に世界中のコスプレに関するノウハウを得ることができる(例:KamuiCosplayさん)

プロコスプレイヤー・企業コラボ・スポンサー文化

2010年代後半以降、コスプレは趣味や自己表現の枠を超え、職業的な活動として成立する可能性を持つ分野へと進化しました。SNSや配信プラットフォームを通じて圧倒的な発信力を持つコスプレイヤーは、企業から広告・PRの依頼を受け、イベント出演や公式プロモーションに参加することが珍しくなくなっています。こうした存在はプロコスプレイヤーと呼ばれ、趣味の延長ではなく、計画的な活動と収益化を前提とした新しい形態の活動者として認知されるようになりました。

プロコスプレイヤーの活動領域

プロとして活動するためには、衣装やメイクの完成度、キャラクターの再現度だけでなく、撮影技術や演技力、さらにはオンラインでのセルフブランディング力が求められます。TwitterやInstagram、TikTokなどで数万〜数十万人規模のフォロワーを抱えれば1つの投稿が広告として機能し、企業にとっても高い価値を持ちます。特にゲーム会社やアニメ制作会社は、新作タイトルやイベントの宣伝に合わせて、公式衣装を着用したコスプレイヤーを起用することが増えています。

▲プロコスプレイヤーのえなこさん(2019年当時)

このような活動は国内だけに留まらず、海外イベントへの招待や国際的なプロモーションへの参加など、グローバルな活躍の場も広がっています!海外のファンや現地メディアと直接交流することで、さらにブランド価値を高めることが可能になります。

企業コラボとスポンサー支援

企業とのコラボレーションは多岐にわたります。公式アンバサダーとして長期契約を結び、年間を通じてイベントやキャンペーンに出演する例もあれば、新作ゲームやアニメのローンチイベントに登場し、現地でファンを盛り上げる役割を担うこともあります。雑誌やWebメディアでのモデル活動、グッズやアパレルの共同開発など、活動の形は年々多様化しているんですね!

さらに、スポンサー文化の定着も見逃せません。クラウドファンディングや投げ銭サービス(例:FantiaやPatreon等)を通じてファンが直接活動を支援できるようになったことで、衣装制作費や遠征費、撮影費などの負担を軽減しつつ、活動の質を向上させることが可能になりました。こうした支援は単なる経済的援助に留まらずファンとのつながりを強化する役割も果たしています。

▲クリエイターとファンが繋がる支援サイト「Fantia」

プロコスプレイヤーは、自らの表現を極めると同時に、ビジネス的視点やパートナーシップの構築力を求められる存在となりました。この流れは、今後さらに多様な表現や活動スタイルの台頭に繋がっていくこととなります。

ジェンダー・年齢・国籍の垣根を越える表現

現代のコスプレは、かつての「原作キャラクターの見た目を忠実に再現する」という枠組みを超え多様な価値観や個性を尊重する表現へと進化しています。その中核にあるのが、ジェンダー、年齢、国籍といった従来の境界を軽やかに飛び越える自由なスタイルです!

SNSや国際イベントの普及により、世界中の人々が互いの表現を目にする機会が増え、固定観念を揺さぶる作品や発想が次々と生まれています。

ジェンダーフリーなコスプレ表現

性別にとらわれないコスプレは、近年特に注目されています。男性が女性キャラクターを演じたり、女性が男性キャラクターを演じたりする「クロスプレイ」はもちろん、原作設定にとらわれず独自の解釈で性別を再構築するスタイルも人気です。

メイク技術や衣装の工夫によって、誰もが自分の望む姿を表現できる時代になりました。また、ジェンダーレスなデザインやオリジナルアレンジを取り入れることで、キャラクターの新しい魅力を引き出す事例も増えています。

▲多様な表現や考えを受け入れる環境が出来上がってきている

こうした動きは、LGBTQ+コミュニティとの親和性も高く、コスプレイベントやオンラインコミュニティにおいて、多様な性の在り方を受け入れる文化が根付きつつあります。作品愛を共有する場だからこそ、性別や性的指向に関係なく参加できる空気が広がっているのです!

年齢を超えた参加スタイル

かつては若年層が中心だったコスプレですが、今では幅広い年齢層の参加者が見られるようになりました。30代、40代はもちろん、50代以上で活動を続けるベテランコスプレイヤーも少なくありません。長年の経験を活かした衣装作りや演技力、歴史的背景を踏まえた深いキャラクター解釈など、年齢ならではの魅力を発揮する姿は、若い世代にとっても刺激となっています。

また、親子や家族で一緒に参加する「ファミリーコスプレ」も注目されています。小さな子どもとリンクコーデのような衣装を着たり世代を超えて同じ作品を愛する楽しさを共有する光景は、イベント会場の温かい話題となっていたりもします!

▲親子で楽しむファミリーコスプレ

国籍・文化の垣根を超える交流

国際化の波は、コスプレ文化にも大きな変化をもたらしました。世界各地のイベントで、日本のキャラクターを演じる海外コスプレイヤーや、海外作品を演じる日本のコスプレイヤーが交流する光景は珍しくありません。異なる文化背景を持つ人同士が、お互いの制作技術や表現方法を学び合うことで、新しいスタイルや解釈が生まれています。

特に、アジア・欧米・南米など地域ごとに人気作品やキャラクター傾向が異なるため、国際的なイベントは多様な作品世界が一堂に会する場となっています。衣装の素材選び、ポージング、撮影の雰囲気などにも文化的な個性が反映され、コスプレは単なるキャラクター再現ではなく文化交流の媒介としての役割を担いつつあります。

▲国や文化を超えたコスプレ交流

このように、ジェンダー、年齢、国籍の枠を超えたコスプレは、個人の表現の幅を広げるだけでなく、世界中の人々が互いを尊重し合う文化を育んでいます。この流れは今後さらに加速し、コスプレの未来像にも大きく影響を与えていくことになります!

バーチャルコスプレ・メタバースの登場

2020年代に入ると、コスプレ文化は現実空間を飛び出しデジタル上での新たな表現領域へと広がり始めました。その象徴が「バーチャルコスプレ」と「メタバース」です。物理的な衣装や会場に縛られないこれらの形態は、コスプレの可能性を一気に押し広げ、従来の制約を打ち破ることとなりました!

バーチャルコスプレの台頭

バーチャルコスプレとは、デジタルアバターやCG技術を使ってキャラクターになりきる表現方法です。バーチャルYouTuber(VTuber)の活動や、3Dモデリングソフトによるアバター制作の普及によって、誰でも自宅から「着替える」ことが可能になりました。モーションキャプチャやフェイストラッキングを利用すれば、リアルタイムでキャラクターの動きや表情を再現でき、ライブ配信や動画制作に活用できます。

▲VTuberの先駆け的存在のキズナアイさん

衣装やウィッグ、メイクといった物理的準備が不要なため、キャラクターの変更やアレンジが容易で、さらに現実では再現困難なファンタジー衣装や背景を自由に設定できます。これにより、物理的な制約や予算、時間といったハードルを大幅に下げ、多くの人が気軽に参加・表現できる環境が整いました。

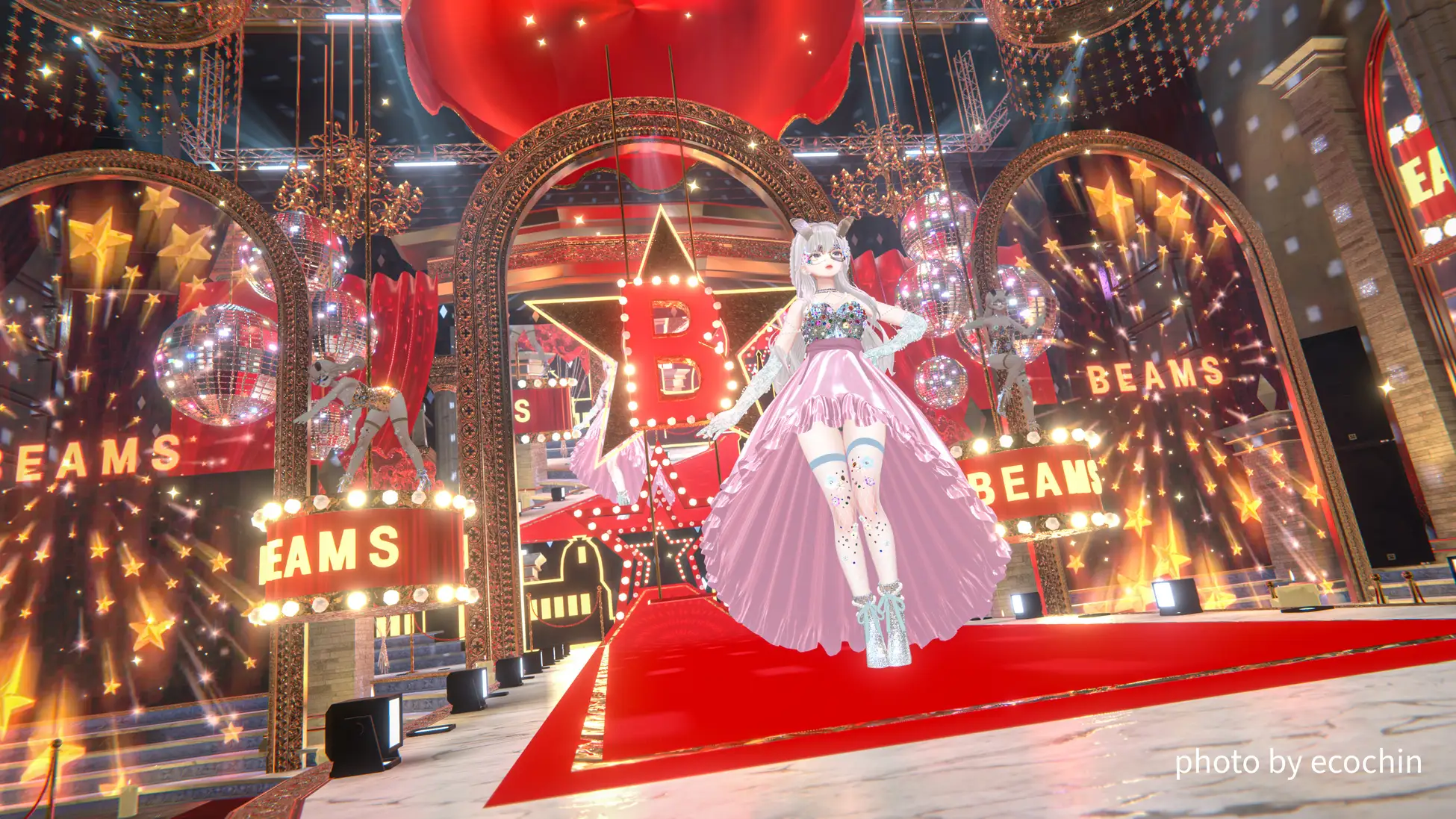

メタバース空間でのコスプレ表現

メタバースとは、インターネット上に構築された共有型の仮想空間のことです。代表的なプラットフォームにはVRChat、cluster、ZEPETOなどがあり、ここではユーザー同士がアバター姿で交流したり、イベントに参加したりできます。ユーザーたちは自作や購入したアバター衣装を用い、世界中の仲間と同じ空間に集まってパフォーマンスを披露できます。

▲VR版コミケ的存在の「Vket」

メタバースでは、国や地域の距離はもちろん、天候や会場規模といった現実世界の制約が存在しません。大型のバーチャルコスプレフェスや撮影専用のスタジオ空間、さらにはコラボレーションステージなど、多彩な活動が可能です!現実のイベントと異なり、参加費や移動費がかからないため、海外のファンや仲間との交流も容易になってきているんですね♪

デジタルとリアルの融合

興味深いのは、バーチャルとリアルの融合が進んでいる点です。たとえば、現実のイベントにバーチャルアバターを持ち込み、スクリーン上で登場させる「デジタルゲスト出演」や、逆にリアル衣装を撮影し、それを3Dスキャンしてメタバース内に再現する取り組みも登場しています。これにより物理的・デジタル的両方の強みを活かした新しいコスプレの形が生まれつつあります。

▲VR上でリアルファッションブランドとコラボしたファッションショー

こうした動きは、現実での制作・演技スキルと、デジタル領域でのモデリング・配信スキルを併せ持つハイブリッドコスプレイヤーの誕生にもつながっています。今後この境界はさらに曖昧になり、コスプレの定義そのものが拡張していくようになるかもしれません。

▲実証実験としてローソンにアバター定員が導入

まとめ

今回の第4部では、2010年代後半から現在に至るまでのコスプレの変化と、未来へ向けた新しい潮流を見てきました。SNSとライブ配信がもたらした拡散力、プロコスプレイヤーの台頭と企業コラボの拡大、多様性を受け入れる文化の定着、そしてバーチャルコスプレやメタバースによる表現領域の拡張など、これらは全てコスプレを単なる趣味から世界規模のカルチャーへと押し上げた要因です。

今後はAR(拡張現実)やAIによる衣装生成、触覚デバイスを使った臨場感向上などのテクノロジーが、コスプレ文化や歴史において更なる革新をもたらす可能性が高いと感じています。リアルとデジタルの境界が溶け合い、イベントや作品との関わり方も多様化していく中で、コスプレはますます自由で、創造的で、誰もがもっと気軽に参加しやすい文化として発展していくはずです。

このコスプレ歴史大全の4部作を通して辿ったコスプレの歴史は、常に人々の情熱と工夫が新しい地平を切り開いてきた記録でもあります。これから先も、時代や技術の変化に合わせて形を変えながら、コスプレは私たちの世界に彩りと物語を添え続けるでしょう。