コスプレ歴史大全の第2部!第1部では、古代から19世紀までの宗教儀式や祝祭、舞台芸術の中で「なりきる」ことが人々の暮らしや心に深く根づいてきた歴史について紹介してきました。もしまだ第1部を見ていない人は、ぜひそちらからご覧いただけたらと思っています♪

このコスプレ歴史大全の第2部では1900年代初頭から「コスプレ」という単語ができてきた1980年代までの内容について深掘りしていきます!

世界が「なりきり」を趣味として楽しみ始めた時代へ

20世紀に入ると、世界は大きな変革期を迎えます。映画やテレビといった新しいメディアが誕生し、SFやファンタジーといったジャンルが一気に市民権を得ていきます。そんな中で生まれたのが、「趣味として仮装する」という新しい文化です。

それまで仮装は祭りや舞台など特別な場で行われるものでしたが、1920〜30年代にかけて、熱心なファンたちが自らの好きなキャラクターや物語の登場人物になりきり、集まる場が少しずつ作られていきます。この動きは後に「SF大会」等を通じて発展し、現代コスプレ文化の礎となりました。

今回はその黎明期、まだ「コスプレ」という言葉が存在しなかった時代に、どんな人々が、どんな思いで衣装を作り、イベントを楽しんでいたのかを追いかけます。

アマチュア愛好家たちの黎明期

1920年代、アメリカではSF(サイエンス・フィクション)というジャンルが静かに、しかし確実に広まりつつありました。『アメージング・ストーリーズ』などのパルプ・マガジンが登場し、宇宙旅行や未来都市、異星人との遭遇といった夢あふれる物語が、多くの読者を惹きつけていきます。

当時のファンたちは、今のようにSNSで交流することはできません。代わりに彼らが使ったのは、「ファンジン」と呼ばれる同人誌でした。タイプライターや手描きで作られたファンジンには、小説やイラスト、感想、そして読者同士の手紙が掲載され、郵送によって全国のファンとつながる役割を果たしました。

このファンジン文化はやがて、実際に顔を合わせて交流するための“オフラインイベント”を生み出します。初期のSFクラブでは、集まったメンバーが好きな作家や作品について熱く語り合い、時には物語に登場する服装や小道具を自作して披露することもありました。

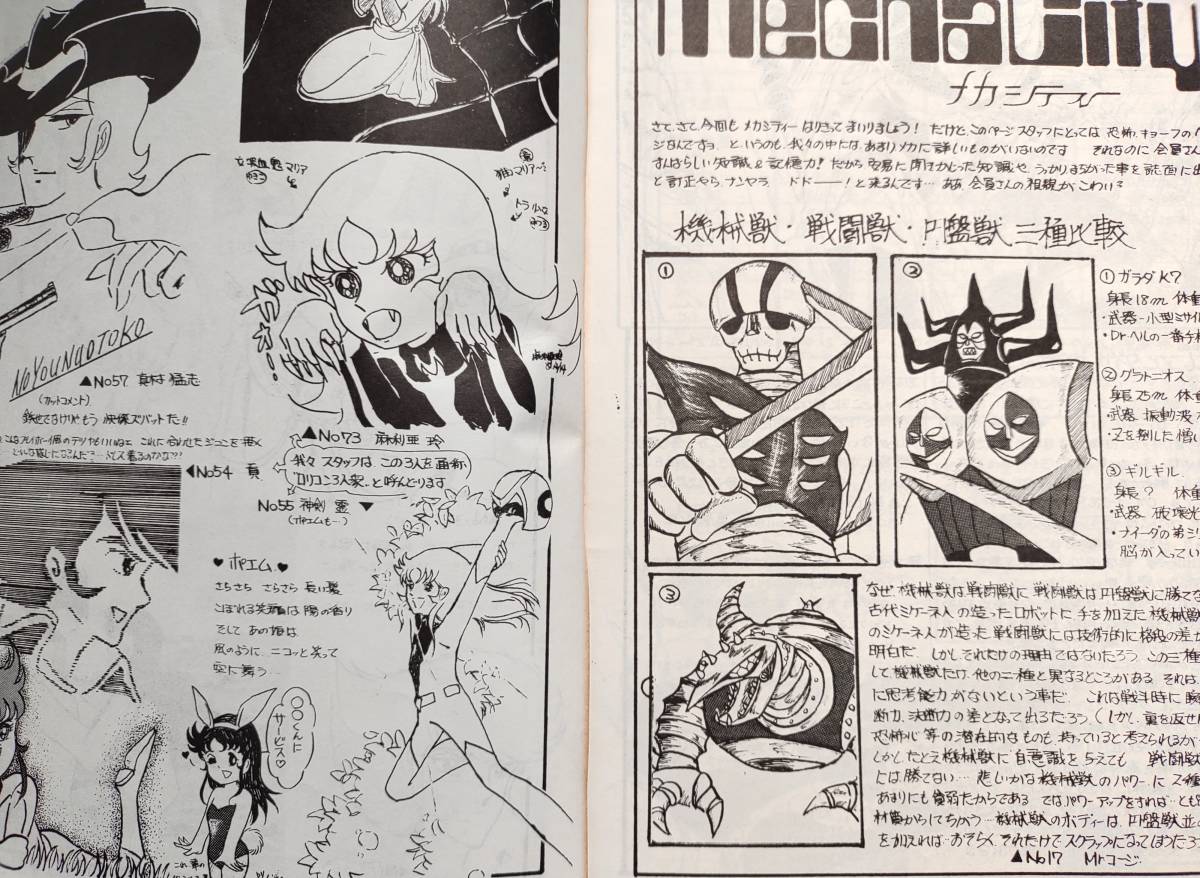

▲「マジンガーZ」のファンジン

最初期の「なりきり」たち

この時代の仮装は、現在のような高クオリティなレプリカではなく、限られた材料と想像力によるものでした。たとえば宇宙服を模した衣装は、布地や革、金属板を使って作られ、ヘルメット代わりに塗装したバケツや金属製のドームを被ることもありました。見た目は粗削りでも、着用者にとっては夢の世界の住人になるための重要なツールだったんです!

▲SF映画「地球の静止する日」

衣装のアイデアは雑誌の挿絵や表紙アートから得られました。当時のSF小説はカラー表紙が魅力で、ロケットや未来的な兵器を持ったキャラクターが描かれていました。ファンはそれを参考に布を染めたり、段ボールで武器を作ったりして、創作意欲をかき立てられていきました!

女性ファンの存在

意外かもしれませんが、この時期からすでに女性のSFファンも仮装に参加していました。SF雑誌の編集部に寄せられた写真には、未来的なドレスや戦闘服風の衣装を着た女性たちが笑顔で写っており、性別を問わず「なりきる」楽しみが共有されていたことがわかります。

ただし、まだこの時代は仮装を主目的としたイベントは存在せず、あくまでファン同士の交流の中で自然発生的に生まれた活動でした。衣装を着て集まることは珍しく、街中での着用はほぼなかったとされています。

文化的背景 ― 大衆文化と未来志向

1920〜30年代は、技術革新が目覚ましい時代でした。自動車、飛行機、ラジオ、映画――新しいテクノロジーが次々に登場し、人々の想像力は未来へと向かっていました。この「未来志向」がSFブームと仮装文化の芽生えを後押しします。

特に1920年代末には、無声映画からトーキー映画へと移行し、「メトロポリス」(1927年)や「フランケンシュタイン」(1931年)など、視覚的インパクトの強い作品が登場。これらの映画に触発されたファンが、自分なりに登場人物の衣装を再現しようと試みる動きが見られました。

こうした草の根的な交流と仮装の試みは、やがて1930年代後半に開催される「世界初のSF大会」へとつながります。その舞台では、現在のコスプレコンテストの原型ともいえるイベントが生まれ、多くのファンが一堂に会して衣装を披露するようになっていきます!

▲映画「フランケンシュタイン」

世界初のSF大会と仮装ショーの誕生

1920〜30年代のファン活動が芽吹いた後、ついに世界のSFファンが一堂に会する歴史的なイベントが誕生します。それが1939年、アメリカ・ニューヨークで開催された「第1回世界SF大会(World Science Fiction Convention、通称ワールドコン)」です。

この大会は、SF雑誌やファンジンでつながっていた愛好家たちが、実際に顔を合わせて交流する初めての大規模イベントでした。そして、この場でコスプレ文化の原型とも言える企画が誕生します。参加者が自作の衣装を身にまとい、会場で披露し合ういわゆる「仮装ショー」です。

第1回大会で最も注目を集めたのは、フォレスト・J・アッカーマンとその友人モーリィ・ダグラス。彼らは、当時公開されたばかりの映画『Things to Come(未来世界)』に登場する未来服を参考に、銀色の布とブーツで全身をコーディネートしました。

この衣装は決して派手ではありませんでしたが、当時のファンにとっては衝撃的でした。なぜなら映画や本の世界のキャラクターを自分の体で再現するという発想自体がほとんど前例のないことだったからです。彼らは大会場を歩き回り、多くの参加者から写真を求められました。

▲第1回世界SF大会におけるSFファンの写真

仮装ショーの広がり

この出来事をきっかけに、翌年以降のワールドコンでも仮装披露の時間が設けられるようになりました。当初は審査も賞もない、ただの「お披露目」でしたが、次第に参加者同士が腕を競い合うようになり、観客の投票によって優劣を決めるコスチュームコンテストへと発展していきます。

1940年代は第二次世界大戦の影響で大会が中断される年もありましたが、戦後には再び開催され、仮装コンテストも復活。戦時中に普及した新素材(ナイロンやプラスチック)を活用した衣装が登場し、見た目のバリエーションが一気に広がりました。

1950年代に入ると、テレビの普及によってSFやファンタジー作品が一般家庭に浸透します。「フラッシュ・ゴードン」や「ロケットマン」といった番組は、未来的な衣装や小道具のアイデアをファンに提供しました。

▲映画「フラッシュ・ゴードン」

さらにハリウッド映画の黄金期も重なり、「禁断の惑星」(1956年)や「宇宙戦争」(1953年)といった大作が相次いで公開されます。これらの作品に登場するロボットや異星人のデザインは、仮装コンテストのネタとして大人気となりました!

この頃から、参加者は映画やテレビで見た衣装を忠実に再現するだけでなく、自分なりにアレンジを加える創作にも挑戦します。原作のイメージを守りつつ、色や素材を変えたり、機能的に作り直したりする工夫は、現代のコスプレアレンジ文化の先駆けと言えますね!

女性ファンと衣装の多様化

1950〜60年代には女性ファンの参加も増加しました。当初は男性が鎧やスーツ型の未来服を着ることが多かったのに対し、女性はSF映画のヒロインやファンタジー作品の女王、異星のプリンセスなど華やかな衣装を選ぶ傾向がありました。

中でも注目を集めたのは、コミックやテレビの女性キャラクターを再現する衣装です。鮮やかなドレスや流れるようなマント、煌びやかなアクセサリーが会場を彩り、観客の目を奪いました。この多様化が、コンテストを「見る側」にとっても大きな楽しみとなり、観客数の増加につながります。

1960年代後半になると、アメリカ国内だけでなくカナダやイギリスなど海外からの参加者も現れるようになり、仮装コンテストは国際色を帯びていきます。また、SFだけでなくファンタジー、ホラー、コミックといったジャンルのキャラクターも歓迎されるようになり、衣装の幅がさらに広がりました。

こうして、1939年に小さなきっかけとして始まった「ファンによる仮装披露」は、30年の時を経て本格的なコスチュームコンテスト文化へと成長しました。この流れは1970年代、日本にも伝わり、やがてアニメや特撮の世界と融合していくことになります。

▲女性のSFファンによる仮装

日本におけるSF大会とコスチューム文化

1970年代、日本でもアメリカに倣ったSF大会が開催されるようになります。日本SF大会(通称「日本SFコンベンション」)は、SF作家や翻訳家、編集者、ファンが一堂に会する場としてスタートしました。第1回は1962年に東京で開催されましたが、この頃はまだ仮装を目的とする参加者はほとんどいませんでした。

しかし1970年代に入ると、海外SFの翻訳出版や日本独自のSF作品の増加、そしてテレビや映画による映像SFの人気上昇が、ファン活動のスタイルを大きく変えていきます。特に「スター・トレック」や「スター・ウォーズ」といった海外作品が紹介され、ファンはその世界観に憧れ、自分たちでも再現しようと試み始めました。

▲日本SF大会の様子

大会に登場した初期の仮装

1970年代前半、日本SF大会の会場に、手作りの衣装を着た参加者がぽつぽつと現れます。当時は衣装を入手する手段が限られており、ほとんどがミシンや布、革、金属パーツを駆使しての自作でした。

初期の仮装は、まだ「見せるため」というよりは、仲間内での楽しみや記念撮影のためのものでした。しかし、会場で写真を撮られ、ファンジンや会誌に掲載されることで「次は自分も作ってみよう」と刺激を受ける参加者が増えていきます。

またこの時期は、日本ではウルトラマンや仮面ライダーといった特撮ヒーロー番組が大ヒットしていました。加えて1974年の「宇宙戦艦ヤマト」の放送は、アニメを通じたSF人気を一気に押し上げます。こうした影響で、SF大会にも特撮やアニメのファンが参加するようになり、SF大会がジャンル横断型のファンイベントへと変化していきます。

会場にはウルトラ警備隊の制服や銀河鉄道999のメーテルと鉄郎、機動戦士ガンダムの軍服を着た参加者が現れるようになりました。これらの衣装はアメリカのSF仮装と比べても高い完成度を誇り、布地や裁縫技術に強みを持つ日本のファンならではの特徴が現れます。

衣装披露イベントの誕生

1970年代後半、日本SF大会の一部プログラムとして「衣装発表会」に相当するコーナーが試験的に導入されます。参加者は舞台上で自分の衣装を披露し、作品名やキャラクター名を紹介。中にはキャラクターになりきったセリフやポーズを見せる人もおり、観客から大きな拍手を受けました。

この流れは、アメリカのコスチュームコンテストと同じように、衣装の完成度や演技力を競う方向へと発展していきますが、日本では「競争」よりもお祭りとしての参加という雰囲気が強く残りました。友人同士でチームを組んで登場したり、1人で複数キャラを演じ分けたりと、自由度の高さも魅力のひとつでした。

また今となっては日本を代表するコスプレの祭典の1つでもあるコミックマーケットが開催されたのもこの時期で、1975年に東京都港区の日本消防会館会議室にて初開催されました。まだこの時は仮装をする人はおらず、同人誌即売会の側面が大きいイベントでしたが、共通の趣味を持つ人々が集い、表現の幅も増え、こういった繋がりが後の「なりきる」といった表現に続いていくのでした。

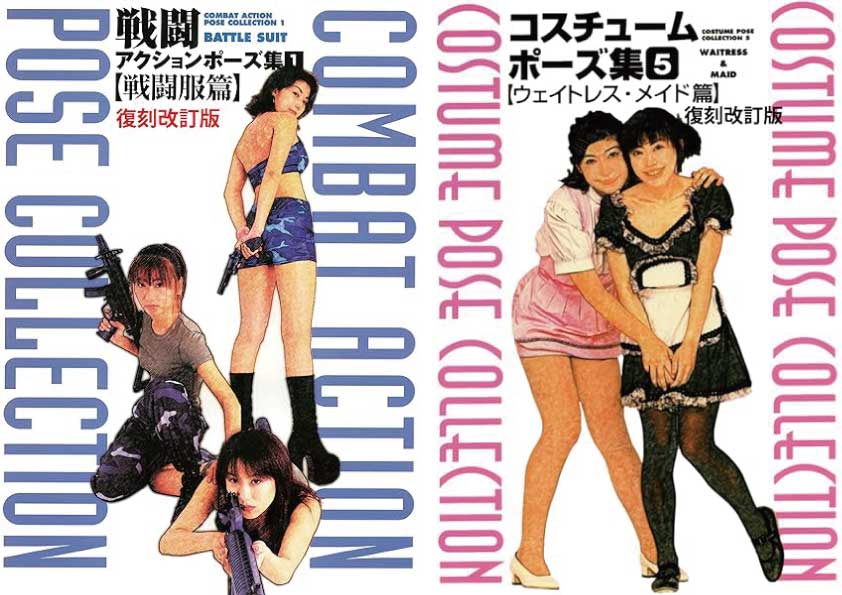

▲様々なコスチュームやポーズが登場

交流と情報共有の場として

この時代、衣装作りのノウハウはインターネットではなく、ほとんどが直接の交流やファンジンを通じて共有されていました。型紙や素材の入手先、塗装のコツなどが参加者同士で語り合われ、時には衣装の一部を貸し借りすることもありました。

さらに、1979年の「スター・ウォーズ」日本公開は仮装文化を加速させます。大会ではストームトルーパーやジェダイ、レイア姫に扮した参加者が登場し、海外ファンとの交流も活発になりました。写真交換やペンフレンド(文通)を通じて、海外の仮装事情やイベントの様子が日本に伝わるようになります。

当初の日本SF大会は、まだ規模は小さかったものの、確実に仮装文化の土台を築きました。この頃の参加者たちは、「自分の好きな世界を現実に引き寄せたい」という純粋な情熱を持ち、限られた材料と情報の中で工夫を重ねていました。

そして1983年、後に世界に広まることになる「コスプレ」という言葉が誕生していくことになります!

「コスプレ」という言葉の誕生

1980年代初頭、日本のファンイベントはますます多様化していました。SF大会だけでなく、アニメや特撮のイベントでも衣装を着た参加者が増え、「仮装」はファン活動の一部として確固たる地位を築きつつありました。

しかし当時、この活動を指す明確な呼び名はありませんでした。海外では「costume」や「costume play」という言葉が使われていましたが、日本語としては馴染みが薄く、また長くて言いにくいという問題がありました。

高橋信之氏と「コスプレ」の誕生

1983年、アニメ雑誌「アニメージュ」の取材に訪れた編集者・高橋信之氏は、イベント会場で多くの仮装参加者を目にします。その様子を記事にまとめる際、海外で使われていた「costume play」という英語を縮め、コスプレという新しい言葉を生み出しました。

この造語は軽快で口にしやすく、瞬く間にファンの間に広まりました。さらに『アニメージュ』の誌面で使われたことにより、全国のアニメファンやイベント主催者にも浸透していくようになります!

「コスプレ」という言葉が広まった背景には、その響きの柔らかさと親しみやすさがあります。当時の日本では「仮装」や「変装」という言葉には、舞台やパーティー、または子どもの遊びといった印象が強く、大人が趣味として行うイメージは薄かったのです。

しかし「コスプレ」は、英語由来でありながらも日本的な略語のリズムを持ち、「自分の好きなキャラクターになりきる」という行為をポジティブに表現する新しい言葉として受け入れられました。

▲「コスプレ」の生みの親・高橋信之氏

海外への逆輸入

興味深いことに、この「コスプレ」という言葉は、やがて海外のファンにも使われるようになります。1980年代末から90年代にかけて、日本のアニメやマンガが海外に広まり、それに伴って日本式のコスチューム文化も注目を集めました!

海外のファンは、日本のイベントや雑誌で「コスプレ」という言葉を目にし、それをそのまま英語圏でも使い始めます。こうして「cosplay」は国際的な言葉となり、現在では世界中のファンイベントで通じる共通語となっています。

1983年のこの瞬間は、単なる言葉の誕生ではなく「趣味としてのコスプレ文化」が自覚的に始まった節目とも言えます。以降、日本のみならず海外のコスプレはアニメやゲーム、特撮など幅広いジャンルへと広がり、衣装のクオリティやイベントの規模も急速に拡大していきました。

まとめ

第2部では、1920〜30年代のアマチュアSFファンによる草の根活動から、1939年の世界初SF大会での仮装ショー、そして日本の1970年代SF大会と仮装文化、1983年の「コスプレ」という言葉の誕生までをたどりました。

黎明期の仮装は、限られた素材と想像力で作られた素朴なものでしたが、そこには「物語の世界に入り込みたい」という純粋な情熱がありました!SF大会という交流の場が、その情熱を可視化し、他のファンへと伝播させていったんですね!

そして1970年代の日本では、特撮やアニメの影響で仮装が多様化し、やがて独自のスタイルを持った文化として発展!1983年に「コスプレ」という言葉の誕生がその文化を明確に定義して、世界へと広めるきっかけとなりました。

この第2部で描いたのは、まさに現代コスプレ文化の「夜明け」の物語です!次回の第3部は、90年代以降にコスプレがどのように爆発的な広がりを見せたのか、その進化の過程を追っていきます!